古い住宅にはよく見られますが、部分的に断熱材の施工が足りずに断熱性能が確保できていない状態のことを”断熱欠損(だんねつけっそん)”といいます。

(愛称)「丘の上の家」で断熱改修をするために解体をしてみると、いろいろなところに断熱欠損が見られました。この家が建てられた当時(約30年前)は、やっと関東の一般的な住宅にも断熱材を入れるようになったころです。残念ながら、断熱材の施工方法に対する知識が足りなかったのかもしれません。

上は、1階の天井と壁を解体しているときの写真です。外壁の、1階の天井と2階の床の間の”階間(かいま)”部分に断熱材が入っていないのがわかりますでしょうか。これだと、冬季に1階の天井、2階の床が冷たくなってしまいます。また、この部分で冷やされた空気が1階の壁の断熱材と石膏ボードの間に下りてきて、1階の壁面も冷たくなってしまいます。

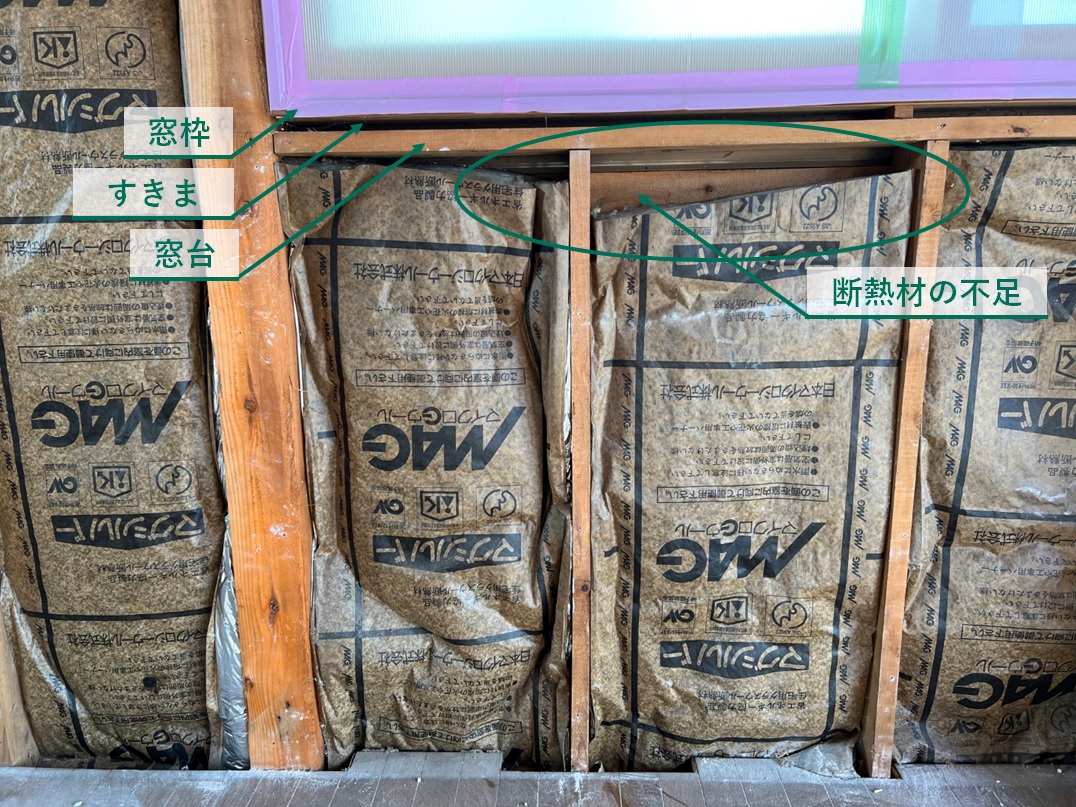

上は、1階壁面の石膏ボードをはがし終わったところです。窓の上あたり、明らかに断熱材が足りていません。天井の高さで切りそろえているようにも見えるので、そもそも壁の断熱は居室の天井まででよいと勘違いしていたのかもしれません。

壁の断熱層は床(又は基礎)から天井(又は屋根)の断熱部位まで、切れ目なく施工しなければなりません。断熱欠損があると、断熱の効果が激減してしまうだけでなく、部分的に温度が下がることで壁体内に結露をおこす心配もあります。

窓枠と窓台の間にすき間があるのは、施工上しかたがないことなのですが、その部分にも断熱を施す必要があります。狭い部位なので、こちらは、断熱改修時に現場発泡ウレタンで断熱工事をしていきます。

窓台の下の断熱材が斜めにカットされていて足りないのは、残念ながら施工が雑だったとしか考えられません。。。

玄関ホールの上部は、2階がないので屋根になっています。2階建ての家の平屋部分の屋根のことを”下屋(げや)”といいますが、この部分も断熱欠損が起きやすい部分です。(愛称)「丘の上の家」では、1階の外壁と2階の外壁には断熱材が入っていましたが、下屋部分には天井にも屋根にも断熱材が入っていませんでした。この断熱欠損は2階の部屋の足元が寒かった原因のひとつだと考えられます。

断熱改修工事の際には、写真右側の外壁の断熱材とつながるように天井部分にも断熱材を入れ、写真の中央上部の2階外壁部分の断熱材までつながるように断熱材を立ち上げました。断熱層に切れ目ができないように施工することが大切です。

外壁部分ではない、室内の”間仕切り壁(まじきりかべ)”の中には、基本的には断熱材を入れる必要がありません。しかし、断熱材が入っていない間仕切り壁の中に、床下や天井裏から冷気が入り込んでしまうようでは困ります。

上の写真では、床の断熱材として右奥には発泡スチロールの断熱材、手前にはグラスウールの断熱材が入っていました。その間にある間仕切り壁の床との取り合い部分に断熱材の隙間があり、床下から間仕切り壁の中まで空気の出入りができる状態になってしまっていました。

このように、床と壁、壁と天井の取り合い部分は断熱の隙間ができやすく、気密も確保しにくいので、気を付けて施工しなくてなりません。

上は、床断熱の施工後、間仕切り壁の床との取り合い部分の写真です。なるべく床の断熱材をピッタリ敷き詰め、隙間に現場発泡ウレタンを吹き込みました。床下からの隙間風が間仕切り壁の中に入らないように気を付けて施工しています。